住むエリアを限定する法 って視点は面白いけど

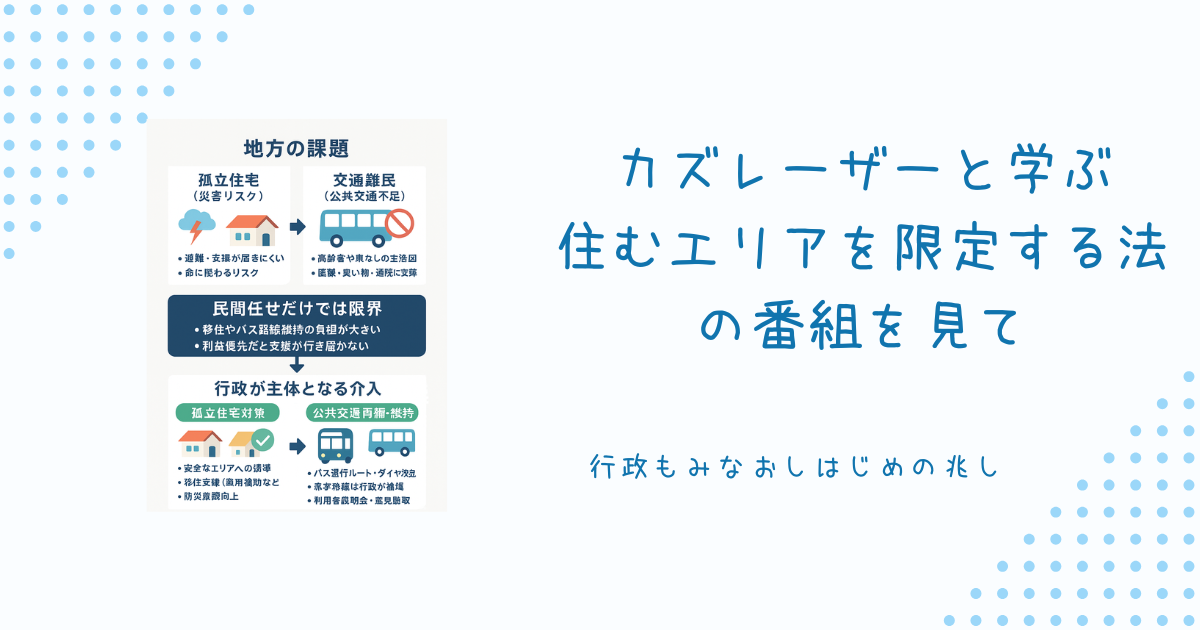

先日「カズレーザーと学ぶ」という番組で、シソンヌ長谷川さんが 「住むエリアを限定する法」を提案して賛成、反対の議論をしてました。

鋭い視点ですね。

確かに山間部では、急病になっても病院まで2時間かかるとか、救急車がすぐには来ないです。橋や道路のインフラも一か所崩れると他の手段がなかったりします。

学校も人数がすくないと、閉鎖していったりするので、子供達は、都市部の学校へ行くことになります。

公共交通機関もないので、交通難民、買い物難民となる地域があります。

賛成の意見

- 災害時のリスク軽減:孤立した住宅地は、災害時に避難や支援が難しく、被害が拡大する可能性がある。

- 行政の支援:引越し費用の援助など、住民が安全な地域に移住しやすくするための行政の支援が必要。

- 防災意識の向上:住むエリアを限定することで、防災意識が高まり、地域全体の安全性が向上する

住む地域を限定することで、安全を確保された地域に固まって住めば、住む人も行政にとってもよりよい社会が実現する。

反対意見の要点

- 個人の自由の尊重:住む場所を選ぶ自由は基本的人権の一部であり、強制的な移住は問題がある。

- 地域の魅力の喪失:孤立した住宅地には自然環境や地域文化などの魅力があり、移住によってそれらが失われる可能性がある。

- 経済的負担:引越し費用の援助が必要となるが、その財源や公平性についての懸念がある。

代々引き継いだ土地を離れることはできない。今から引っ越すなどの負担は負えない。などの意見が出てました。

日経新聞の記事で地域交通の見直しがでてました。

”路線バス、欧州流「公設民営」に 長野県松本市は行政がダイヤ改正”

全国で路線バスの廃止や減便が相次ぐ中、長らく民間任せだった運行体制を見直す動きが出てきた。長野県松本市はバス運営にかかる費用負担に加え、運行ルートやダイヤの再編、運賃改定まで市が主導する。世界では欧州が行政主体で公共交通網を再建してきた。「公設民営」の運行体制が人口減少時代のひとつの解になりそうだ。

出展元:2025年8月25日 日経新聞より 有料会員以外は一部のみの表示です。

日経新聞の記事では、民間任せだった運行体制を見直す動きが出てきた ということです。

人口減少とそこに住む人たちの生活インフラを支える行政

カズレーザーの番組のテーマ「住むエリアを限定する法」を見たばかりでしたので、とても気になるニュースでした。

それに先日、日本人の人口が90万人減少というショッキングなニュースもありました。

都会への人口集中が進んでいます。多くの地方では若者が減り、高齢化は想像以上かと思います。

行政の見直しタイミングに来たのかも

そんな中、行政も見直しが始まり、誰一人取り残さない社会の実現に向けて取り組む姿はありがたいです。

交通難民は、地方の人にとって大きな問題ですね。

そして、地方こそ高齢化が進み、行政のサポートが必要な人が多いと思います。

過去、役所も業務委託や外注化することで、現実を実感がなくなってしまったと思います。

その見直しの時期に来てるニュースかとおもいました。

最後に

役所が市民のために本当に必要なサービスを自分たちで見直し、利益とは反するかもしれないが、行政介入することで、誰一人取り残さない社会をつくるのは大事なことかと思ってます。

もちろん、そのために税収という大きな課題はあります。過疎の地域は、税収も少ないと思います。

「住むエリアを限定する法」を見て賛否の議論は、これからもっと進むかもしれません。とてもいいポイントに視点を向け、議論のきっかけをつくった提案だったと思いました。