日本の人口90万人減のニュースを見て、自分はどーする?

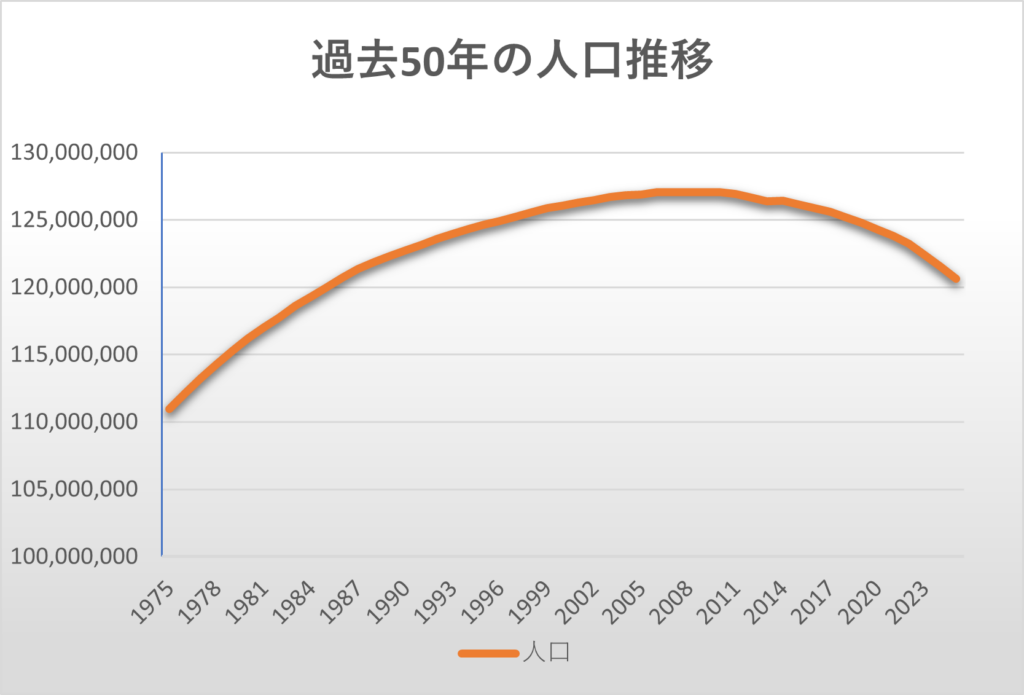

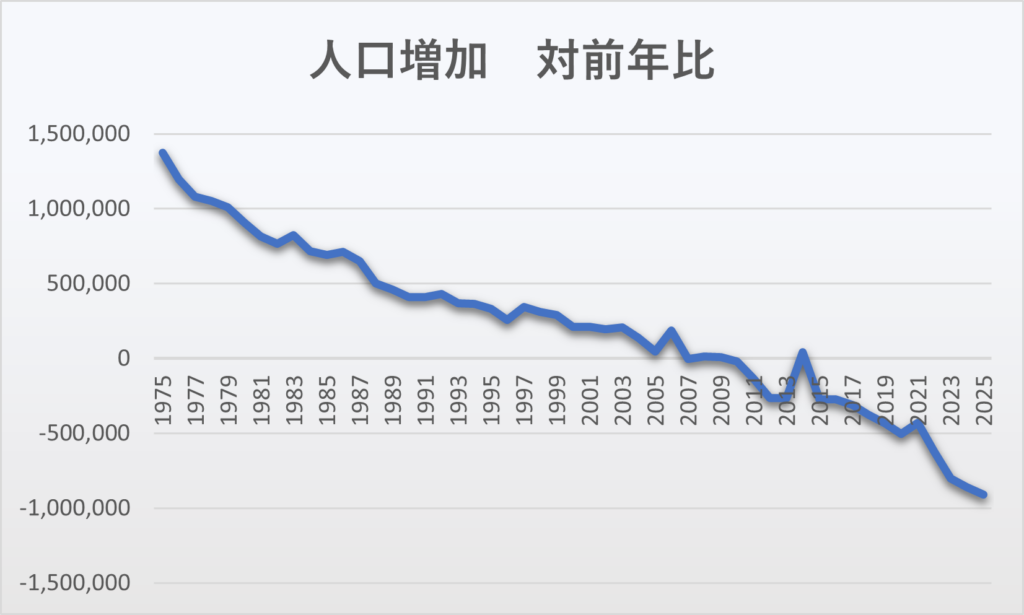

総務省が発表した人口動態調査の結果で、2025年は日本の人口が90万人も対昨年で減少したというニュースがありました。

下記は日経新聞のXのリンクです。(注:有料会員以外は、記事全文は読めません。)

総務省の発表内容について

2025年は日本の人口が90万人減少、一方で外国人は、35万人が増えたというニュースが発表されました。

総務省 ”住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数” のデータの抜粋です。

日本人の総人口は、1億2065万人(△90万人) そのうち外国人は、367万人(+35万人)で、合わせて1億2433万人です。

90万人減という規模は、すごくないですか? 和歌山県の総人口が およそ90万人だそうです。和歌山県、ひとつの県の総人口に相当する規模の人口が一年間で減少したということです。驚きました。

この総務省の統計によると

- 都市部は、人口増で都市部への人口集中は進んでいる。

- 外国人の転入が増加している。

- 子供を産まない世代、結婚しない世代が増えている。

- 過疎部は、人口減少が止まらない。

高齢者の人数について

一方で、2025年問題と言われてましたが、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に突入しました。

総務省統計局のデータでは高齢者の人口を下記のように推定しています。

| 2022年 | 2040年 | |

|---|---|---|

| 65歳以上 | 3627万人 | 3921万人 |

| 75歳以上 | 1937万人 | 2239万人 |

私も、現在61歳、2040年には、76歳です。右下の2239万人の中に入ります。私の中では、黄金の15年が終わる時期が2040年と思っています。

大きな流れは変わらない

この人口形態の変化、大きな流れはきっと止まらないと思います。

政府も頑張っていろんな政策を議論しています。外国人に対して違和感を持つ意見もたくさんあるようです。

でも、実態として労働人口は必要です。労働者を増やすために、企業も努力すると、きっと外国人労働者はますます増えていくでしょう。

都市部と過疎地域の人口は、田舎での不便さ、仕事の少なさを考えれば、都市部への人口集中がますます進むでしょう。

そんな中、自分は、どうしていったらいいのか?といろいろ考えてみましたが、当然答えはでてきません。1日1日が過ぎてゆくばかりです。

海外出向の時に思ったこと

私は、サラリーマン時代東南アジアの3つの国に出向していました。各拠点4年ぐらいずつ滞在してました。

東南アジアの国で思ったことは、とにかく若い子が多いんです。出向しててた一年に数回、日本に帰国することがありますが、電車に乗るとびっくりです。なんと高齢者の多いことか。

逆に東南アジアでは、おじいちゃんたちを見ないんです。平均寿命が短いのもありますが、ベトナムでは戦争の影響もあって高齢者が少ないそうです。

とにかく、若い子が多い国は元気いっぱいです。日本との差を感じます。

その時考えてたことは、日本と東南アジアの国が一つの国のようになって、もっと行き来があれば両方の国にとっていいのでは?と思ってました。

フィリピンの人たちは家族を大事にします。おじいちゃん、おばあちゃんの面倒を見るのが大好きです。

若い子は、日本にいっておじいちゃん、おばあちゃんの面倒をみたら、日本のおじいちゃん、おばあちゃんも若返ると思います。若い人との交流ができる機会はなかなかないです。

子供たちが出て行って二人暮らしの高齢者の世帯に若い人が入ってきたら、会話も増えて楽しくなるんじゃないかと思ってました。

そして、その逆に日本でサラリーマンを卒業したおじいちゃんたちは、海外にいって若者を教育すればすごく吸収してくれると思います。経済発展にも貢献して国力も上がると思います。

お互いの国で足りないところを補完しあえば、お互い助かると思います。

日本では、異文化や海外の人を好む習慣はあまりないですが、海外の人は気にしないです。

実現にはハードルが高いですが、徐々にそういう世界に変化していくと思います。

どーする? この流れの中で 今、わたしにできること

こんな大きな問題、大きな時代の潮流にあがらうことは、到底できません。

自分にできることは、この状況をいち早く理解し、変化に適応していくことだと思います。

SDG’sの概念と同じで ”No one leave behind。 誰も取り残さない”

”持続可能な社会を作るために今、自分ができることをしよう”という呼びかけと同じことだと思います。

そういう新しい世の中の変化に、今、自分でできることを、していこうと思います。

小さな一歩

- 健康であること(歩ける・食べられることを維持する)

- 学び続けること(退職後こそ「学生に戻ったつもり」で勉強する)

- 行動すること(新しい知識や技術を使ってみる)

具体的には、小さな一歩ずつです。

まずは、基礎となる健康であること。歩けること。食べれることを維持することです。

そして、行動すること、学ぶこと。

もう一度 学生に戻ったつもりで、知らないことを勉強して、新しい知識を知り、新しい技術を勉強して使えるようになって、いきたいです。当然ですが、退職後は、学校も会社もなく、誰も教えてくれないことばかりです。

情報を取りに行く

サラリーマン時代は、年金や税金、保険の仕組みを深く考えることはありませんでした。

でもこれからは、自分で調べ、理解し、上手に制度を利用していく必要があります。

自治体や政府の発表していることに対してもっと情報を取りに行こうと思います。

「情報収集 → 理解 → 実行」

これが変化に対応する唯一の方法だと思います。高齢化社会にたいする制度の変化、外国人の転入に対する制度の変化、子供がいても住みやすい世界にする対策への変化。これらの情報に敏感になろうと思います。

最後に

退職した今、サラリーマン時代と違って時間があるので、いっぱい考える時間ができました。こうして思いついたことをブログにして残すこともできます。

新シニアになるために、まずは勉強しなおしだと思っています。今までならスルーしていた人口減というニュースにも反応して記事をかくようになったのも、私の中では大きな変化、小さな一歩だと思います。継続していきたいです。