日経新聞で ”7月の消費者物価3.1%上昇 2カ月連続で伸び縮小” とのニュースがありました。

気になったのでもう少し詳しく見てみました。

総務省が7月分の消費者物価指数を発表! 消費者物価指数は111.6(2020年を100として)

2025年8月22日 日経新聞の記事より

7月の消費者物価3.1%上昇 2カ月連続で伸び縮小

総務省が22日発表した7月の消費者物価指数(CPI、2020年=100)は変動の大きい生鮮食品を除く総合が111.6となり、前年同月と比べて3.1%上昇した。6月の3.3%を下回り、2カ月連続で伸び率が鈍化した。チョコレートや鶏肉などの食料が上昇した一方、エネルギー価格がマイナスに転じた。

気になるニュースだったので、総務省のページを調べてみました。

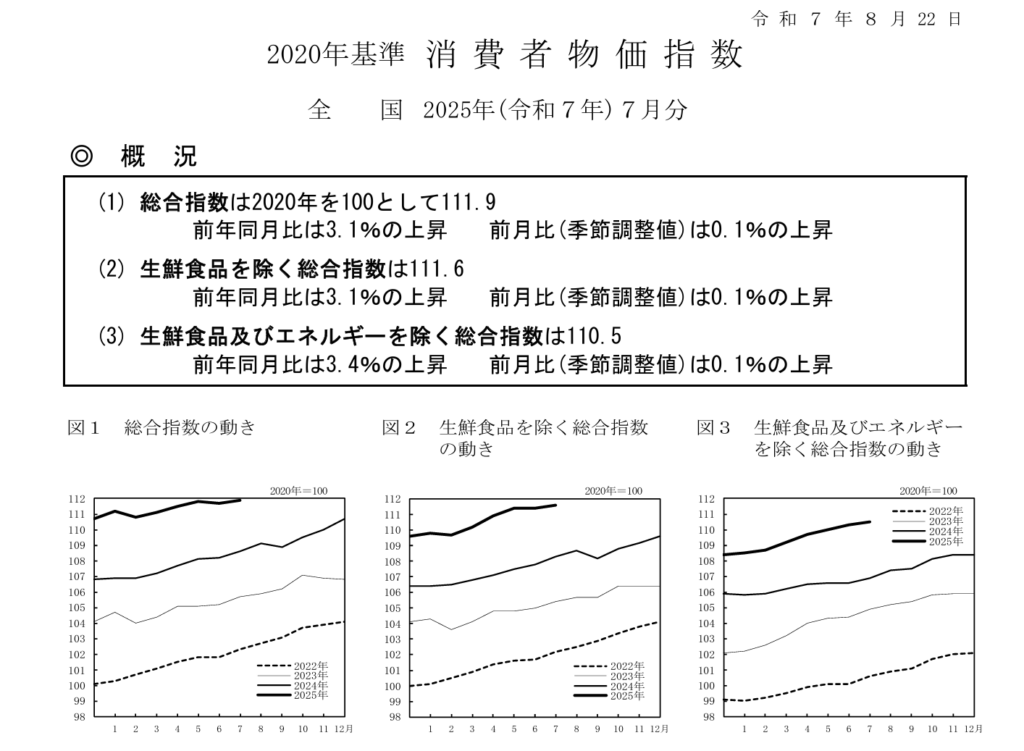

総務省発表のデータより

日経新聞の記事のタイトルは、 7月の消費者物価3.1%上昇 2カ月連続で伸び縮小 ですが

総務省の発表した結果を、よく見てみると、3.1%上昇というのは、

- 物価変動の激しい生鮮食商品は除いた指数。

- 上昇となる比較対象は、対前年同月比。(2024年7月との比較が3.1%上昇)

- 2か月連続で伸び縮小というのは、先月に比べると、伸び率が縮小した。(111.7 –> 111.6)

| 月 | 5月 | 6月 | 7月 |

| 物価指数 | 111.8 | 111.7 | 111.6 |

物価指数は2020年を100としたときの指数。5月、6月、7月との物価指数は減少してますが、それでも111.8が111.6になった―0.2程度です。

総務省のグラフは少しわかりにくいですが、2022年から年ごとに物価指数が上がっていっているということです。

もっと細かく総務省の結果を見てみた。

総務省の発表した結果を、もう少し細かく見てみると、下記のようなことが記載されてます。

前年同月比(寄与度)品 目・・・・・ 前年同月比(寄与度)

- 食料穀類 27.4%(0.63)・・・・・うるち米(コシヒカリを除く)89.9%(0.36) など

- 菓子類 10.8%(0.29)・・・・・チョコレート 51.0%(0.18) など

- 調理食品 7.1%(0.27)・・・・・おにぎり 18.9%(0.03) など

- 外食 4.5%(0.21)・・・・・すし(外食)7.0%(0.03) など

- 飲料 9.2%(0.16)・・・・・コーヒー豆 44.4%(0.05) など

- 肉類 5.2%(0.14)・・・・・鶏肉 9.3%(0.04) など

- 住居設備修繕・維持 4.5%(0.16)・・・・・火災・地震保険料 7.0%(0.06) など

- 交通・通信通信 6.4%(0.19)・・・・・通信料(携帯電話)11.8%(0.16) など

- 自動車等関係費 1.7%(0.15)・・・・・自動車保険料(任意)4.1%(0.07) など

- 教養娯楽教養娯楽サービス 2.1%(0.11)・・・・・宿泊料 6.0%(0.07) など

- 教養娯楽用品 4.8%(0.10)・・・・・ペットフード(キャットフード)31.1%(0.04) など

穀類として全体では 27.4% 24年7月から上昇してますが、特記すべきはうるち米90%!

1年前に比べて倍になってます。

コメはニュースでも話題になって上昇率が半端ないですが、すべての消費項目で10%~20%は上昇してるという結果です。

物価上昇はインパクトが大きい

毎月のように値上げのニュースがあったりして、かなり消費者側も、またか とインパクトが薄くなってますが、こうやって数字をみると、この1年間で上昇率が、総じてみると3%上昇。

個別にみるとコメは2倍、その他 チョコ、おにぎり、コーヒー、鶏肉などが高騰してます。

食料品価格の高騰は依然として強く、特にコメや加工食品が家庭の負担を押し上げている模様です。

宿泊料もあがってます。

コンビニで買うおにぎりも、昔は100円前後だったとおもいますが、今は180円ぐらいです。ランチにコンビニおにぎりを買って、毎日食べてますが、個人的にこのインパクトは大きいです。

上昇率の数字を把握する

物価指数を見て 単純に111.6とか3.1%増とか言われてもピンときません。

比較対象をはっきりさせて、何に対して上昇しているのか? 2020年に比べて とか 前年同月に比べて とか、ニュースの記事の見出しからその背景を把握することも大事です。

また、上昇率の相場を知ることも大事です。

3% 対前年同月に対して上昇したというのは、どの程度のインパクトなんでしょうか?インフレの相場を知るということも大事かと思います。

高度経済成長期(1950年から1970年ごろ)

この時期は、経済の急成長に伴い緩やかなインフレが続いていました。

特に1973年から1974年にかけてのオイルショック後は、石油価格の高騰が物価全体に波及し、歴史上最大のインフレを記録しました。1974年の消費者物価指数(CPI)の上昇率は20%を超えました。

インフレが一番起きた時期

- 時期:1974年(オイルショック後)

- 物価上昇率: 消費者物価指数(CPI)の年間上昇率は**約24.9%**に達し、これが日本の戦後最大のインフレ率でした。

デフレと言われた時期

- 時期:1990年代後半から2010年代半ば

- 物価上昇率: この時期は、年間物価上昇率が0%〜マイナス1%程度で推移しました。特に、2009年にはリーマンショックの影響もあり、消費者物価指数が**マイナス2.5%**を記録しました。これは戦後最大のデフレ率です。

政府のインフレ目標

日本政府はデフレ脱却、物価安定のためインフレ目標を 2%としていました。

2%ぐらいの物価上昇で経済を発展させていくことが、一番好ましいと思われます。

今回の物価上昇の発表は一年前に比べて全体では3%程度ですので、許容範囲内かと思います。

こうやって比較するのも勉強になります。

デフレからインフレへの対応

少し前まで 失われた30年 と言われバブル崩壊後、日本経済は成長が鈍化し、物価も賃金上昇も低迷していたといわれてます。1990年後半ぐらいから2020年ぐらいまででしょうか?

2020年を100とした物価指数は2025年は、111.6です。 5年で12%もインフレです。

景気が回復したという実感は、肌では感じませんが、この大きな変化に対して、敏感に反応して、対応が必要と思いました。

対応と言っても、できることは限られます

使うお金を考える

同じように支出を続けていると、10%~20% 去年に比べて支出が必要です。給与はそんなに変化してません。

支出を抑えるために、節約は必要です。でも、生活を切り詰めたくはありません。余分なお金を使わない。使う前に、必要かどうかを、考えてみようと思います。

固定費を見直そうと思います。携帯代など、毎月勝手に引き落とされてるものは何があるか、もう一度洗いなおそうと思います。他の選択肢はないのか見直しも必要です。

少しでも増やすことを考る

今の時代、個人でメルカリなどにも出品できますし、リユースのお店もだいぶ増えてきてセカンドハンド品も普通になってきました。ごみにする前に、売ることができないか考えてみようと思います。

副業などと、大きなことはできないですが、少しでも副業として働くことができるのであれば、その道も探してみたいです。

株価も最高値を更新しました。この波に乗り切れてはいませんが、長期で積み立てる投資は継続していきたいです。

まとめ

物価上昇の流れは、止まらなさそうです。数年前とは違って勢いがついてます。

こういうニュースに敏感に反応し、少し調べてみるだけで心構えが変わります。

数字を絶対値で見ることも大事だけど、比較して相場を知るということも大事だと思います。